Prologue

2018.08.22

▶︎ Tokyo (NRT Terminal 2)

2018.08.23

▶︎ Doha(Qatar)

▶︎ Nairobi

▶︎ Great Rift Valley

▶︎ LAKE NAIVASHA SOPA LODGE

2018.08.24

▶︎ Boat Safari on Lake Naivasha

▶︎ Walking Safari at Crescent Is.

▶︎ Game Drive at Amboseli

▶︎ OL TUKAI LODGE

2018.08.25

▶︎ Game Drive at Amboseli

▶︎ Masai villages

マサイ村ツアーに参加

旅行初日、ガイドさんからもらったチラシに、マサイ村を訪ねるオプショナルツアーの案内が載っていました。ありがちな観光客向けの“フェイク(偽物)”かもとは思いましたが、他では経験できないという点で興味もありました。

旅行4日目の今日、夕方のゲームドライブまでの間、何をするかという話になり、「ゆったりと過ごす」という選択肢は当然我が家にはなく、前日にこのツアーの参加を決めてガイドさんに手配してもらいました。

早朝ゲームドライブ後に出発です。

“こだわり”の目玉焼き

ツアー出発前に、朝食を食べます。

Ol Tukaiのダイニングで朝食

オムレツ、美味しかったけど…

朝食はビュッフェです。

好みの卵料理もその場で作ってくれます。自分たちはオムレツを注文しました。

オムレツを待っている間、欧米人2人がコックさんに目玉焼きを注文しました。

まず女性が「卵は2個でsunny-side up。黄身はちょっと長めに焼いてね。10秒ほどでいいから」。

次の男性は、「卵3個をturn over, mediumで。表面に軽く焦げ目がつくくらいに焼いてくれ。ただし焼きすぎないで。黄身が固い状態は嫌いなんだ」。

自分は食事は家でも外でも“お任せ”が多いので、朝から(しかもビュッフェで)「こだわるなぁ」と感心しつつ、学生の頃、「欧米人は目玉焼きにはこだわりがあって、だから英語の表現も色々あるんだ」と聞いたことを思い出しました。

ちなみに、目玉焼きは英語で以下の通り。

fried egg:

目玉焼き(卵焼きなど、焼き卵料理全般を指す事もある)

sunny-side up:

片面焼き(黄身は半熟)

turn over:

両面焼き

over-easy:

(両面焼きで)黄身はレア状態

over-medium:

(両面焼きで)黄身は半熟状態

over-hard:

(両面焼きで)黄身は完全に火が通った状態

2人が卵の焼き方に神経質だったのは、生卵は外国ではサルモネラ菌による食中毒の恐れがあるという理由もあるかもしれませんね。

卵料理は、日本人にも馴染みがある料理なので、その分、こだわりやその人ならではの食べ方があり、その違いが時々話のネタになります。

いずれの理由にせよ、どんな状況でも自分のこだわりを臆せず主張や実行できるようにしておきたいものです。もちろん常識の範囲でですが。

オムライス。実は、もうちょっとしっかり焼いて欲しかったんです…(10秒ほど?)。

まあ、いいか、で流してしまった自分に、ちょっと反省です。

余談の余談ですが、別の欧米人が、「卵2個で、白身だけスクランブルにして」と注文していました。そして、ライスを盛った皿を持ってきて『卵白身のスクランブル丼』にしてました。味は想像できますが(ほとんど味ないよね、多分)、その斬新なアイデアに「今度トライして見たい」と思いました。

野生動物と隣り合わせの日常

さて、いよいよ出発です。

ロッジのフロントから駐車場への道

オプショナルツアーなので他の観光客と一緒だと思っていたら、参加者は自分たち家族3人だけで、ガイドさんとドライバーさんといつもの車で行くとのこと。

そして、別のマサイ村にも行かないか、と提案してきました。

ガイドさん曰く、そこの村では、マサイの工芸品を作る体験ができるのだとか。

ガイドさんのバックマージン目的か?とも思いましたが、その体験も面白いと思い、提案に乗ることにしました。

最初に、工芸品を作る体験ができる村に向かいました。

約1時間で到着し、家々が囲む広場に車を止め、降りて出迎えを待ちます。

ただ、遠くに人はいるが、誰も近づいてこない。

なんか様子がおかしい。

ガイドさんが通りかかった村の女性に声をかけ、村長の居場所を聞きます。

「ちょっと行ってくるから、車のそばで待っていてください」

と言い、村長のいる家に向かいました。

しばらくして戻ってくると、

「今朝、この村の子供がゾウに襲われて、今、村中が忙しいそうです。だからお客様の対応ができないと断られました。次の村へ行きましょう」

その時、女性が空を仰ぎ大声で泣きながら、付き添いの女性と通り過ぎて行きました。母親でしょうか。

我々は来た道を戻って、次の村へ向いました。

子供が無事だったのかどうかはわかりません。日本の子供が交通事故に遭うように、こちらでは野生動物による事故が日常で起こりえるんだと実感した出来事でした。

やっぱり、”マサイ村劇場”

移動途中で発見したイボイノシシ

もう一つのマサイ村に着きました。

すぐに出迎えの人が出て来て、ガイドさんに言われた通りツアー費をマサイの人に払うと、これから歓迎の儀式をしてくれると言われました。

男の人が出て来て

次に女の人が出て来ました

横一列で、やや甲高い声で歌が始まると、男性が独特の動きでリズムを取り出しました。

我々3人のためだけの、歓迎のダンスです。

足を伸ばしたまま上半身を少し前に倒し戻してリズムをとりながら歌が続きます。やがて、次々と男性が前に出て、飛び上がりました。あの有名なジャンプです。でも、この時はすっかり忘れていて、あとで日本のテレビCMで紹介されたりしたマサイ族の有名なジャンプだったと思い出しました。…というほど、印象が薄かったです。

やたらにケラケラ笑ってばかりの人や隣と喋っている人がいたりと、アフリカならでは(?)の、“ゆる〜い”歓迎ぶりでしたが、それでも我々3人の貸切状態で、じかに見た20人の歓迎パフォーマンスはちょっと感激しました。

最後に、マサイ語で一緒にお祈りをして、旅行の無事を祈ってくれました。

”貸切の”歓迎の儀式でちょっと感動

次に村に案内され、火を起こすパフォーマンスと薬草の説明をしてくれました。

意外と火はあっという間に点きました。もっと時間のかかるものだと思っていました。

薬は時々山などに行って材料を取ってくるそうで、頭痛薬や腹痛薬、精力剤の素材を見せて説明してくれました。

ちなみに、マサイは一夫多妻制で、妻は自分の家を持ち、夫はその家々に順番に泊まり歩くそうで、精力剤は必需品だそうです。これは効くぞ!と薬師が言ってました。

火を起こすパフォーマンス。すぐに煙が

予想以上に煙の勢いが激しくなる。お兄さんたちは苦笑い

薬の説明をする薬師(足元には水牛の角の皿)

火おこしと薬の説明が終わると、家の中を見せてくれました。

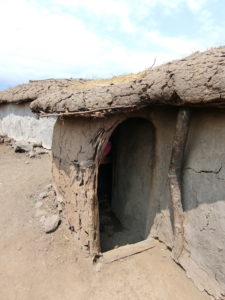

家を建てるのは女性の仕事で、屋根は土と草木と動物の糞を混ぜて作るのだそうです。

マサイ族の住居を案内してくれた

玄関

家の中は暗く、目が慣れるまでは何も見えない状態でした。

ベッドが2つある寝室、子供部屋(非公開)、台所ともう一つスペース(?)があるだけの小さな家でしたが、それでも、この規模の家を女性一人で(他の女性も手伝うそうですが)作るのは大変な作業です。

数年後ごとに修繕も自分たちでするそうです。

寝室

台所

次に井戸を見せてもらいました。ユニセフの支援で作られたそうです。それまで水汲みはかなり遠くまでいかなければならない重労働だったのが、とても便利になったと聞きました。

ガイドさんは井戸水を飲みましたが、自分たちは遠慮させてもらいました。

外国の支援で作られた井戸

井戸の外

井戸水を飲むヤギ

村の外で開かれたマーケットです。

次々に声がかかります。案内係のお兄さんも、自分の妻がいるシートに連れて来て、「これは妻が作ったブレスレットや小物入れだから、ぜひ買ってくれ」と強気に迫って来ます。

結局、木彫り仮面の壁掛けと黒檀のカバとゾウの彫り物、小物入れやブレスレットなどを買うことに。

長い交渉の末、やや高めの“観光地の値段”で決着しました。

(実際は、土産物の品質や現地の物価など総合的にみて、まだまだ高いとは思いましたが、何しろ、交渉に疲れた…)

マーケットの様子

どれにしようか、欲しいものがなくて迷っちゃう!

お疲れ気味の我々に「学校を見ていかないか」と、案内係が聞いて来た。なんとなく目的が想像できます。

日陰でくつろぐヤギ

生まれたばかりの子ヤギ

娘の後について来た女の子

妻とハイタッチ!

学校では、生徒たちが授業中でした。

ひと通り説明が終わると、早速、寄付を求めて来ました。やっぱり!

手に持っているノートには、今まで寄付をした人の名前と寄付額が記録されています。寄付が子供たちの為になるならばと、記録の中で一番多かった金額と同額を寄付しました。

学校

授業風景

予想通り、観光客向けに用意されたエンターテイメント村でした。

純粋にマサイ族のことを知りたいと思って参加していたら、内容が薄く、お金を取ってやろうというのがあからさまで、すごくがっかりするか腹が立っていたと思います。

他国でも同じようなツアーを経験しているので、いつもなら不愉快になっていましたし、そもそもこの手のツアーには参加しないことにしています。

しかし、今回はそれほど不快には感じませんでした。たぶん、滅多に来れない場所に来たんだから、娘にいろいろ経験させたい、と思ったからかもしれません。(自分も随分“成長”したもんです。)

個人的に残念だったのが、マーケットのお土産です。

もっと素朴な“マサイ村オリジナル”を期待していたのですが、どこの土産物屋でも見るものばかりでした。

なんだかんだと言いましたが、まあ、”楽しめたツアー”でした。(でも、2回目はないかな)

記念写真