2016.12.21

▶︎ Tokyo (NRT)

▶︎ LaGuardia Airport, NY

▶︎ Holiday Inn Manhattan 57th St.

▶︎ Times Square & 5th Avenue

2016.12.22

▶︎ One World Trade Center

▶︎ Statue of Liberty

▶︎ Bryant Park

▶︎ Lion King at the Minskoff Theatre

2016.12.23

▶︎ Central Park

▶︎ Christmas Spectacular

▶︎ MoMA

▶︎ MoMA 2

後期印象派

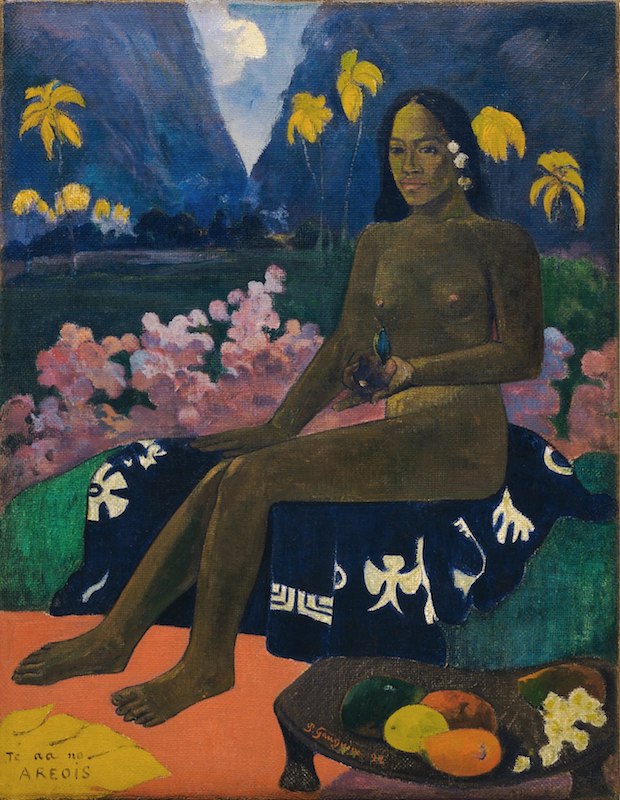

The Seed of the Areoi (1892)

Paul Gauguin

「アレオイの種」(1892)

ポール・ゴーギャン

ゴーギャンは後期印象派のフランスの画家です。

印象派の特徴は、感覚で捉えた外観を忠実に表現する点や、原色を細かく分割して光を表現する色彩分割という手法に見られますが、印象派に批判的なゴーギャンは、太い輪郭線で形態を強調し平坦な色彩で描く、クロワゾニスムという七宝に似た手法を用いました。そして、その単純化された外観に、作者の主観や思想といった内面の要素を盛り込むことを提唱しました(綜合主義)。──「絵画とは、自然形態の外観、主題に対する画家自身の感覚、線・色彩・形態についての美学的な考察、という3つの要素を「総合」すべきである」

タヒチに移住したゴーギャン はプリミティヴな美に影響を受けます。タヒチの古い習俗からアリオイという集団やオロ神に興味を持ち、それを基に想像したテーマの絵画や彫刻を制作しました。その最初の作品が「アレオイの種」です。オロ神の現世での妻ヴァイラウマティを描いています。

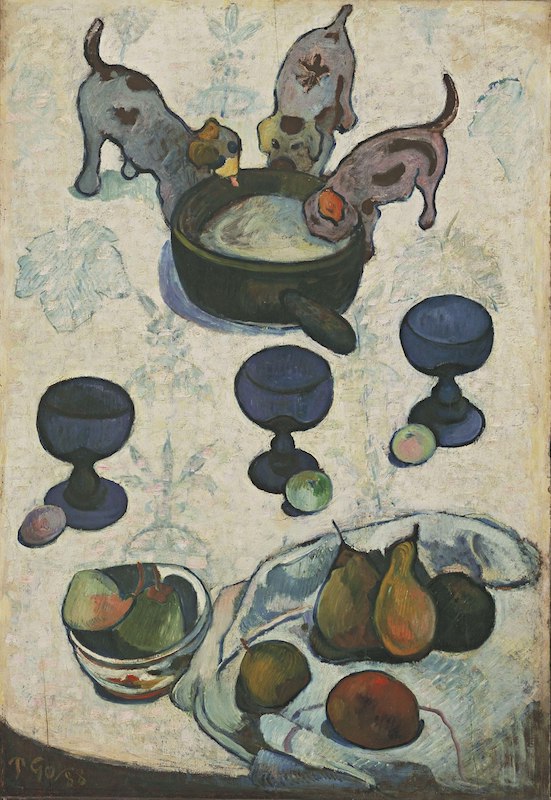

Still Life with Three Puppies (1888)

Still Life with Three Puppies (1888)

Paul Gauguin

「三匹の子犬がいる静物」(1888)

ポール・ゴーギャン

1888年、ゴーギャン が南フランスのアルルにいた頃に作成された作品です。

この作品も、太い輪郭線と平坦な色彩で描くクロワゾニスムの手法で描かれています。また、子犬、グラス、果実が遠近法を無視した配置になっていて、これは日本の浮世絵に影響されていると言われています。

他の作品群と比較すると、彼にしては愛らしい作品で、子供のために作成されたとも言われています。

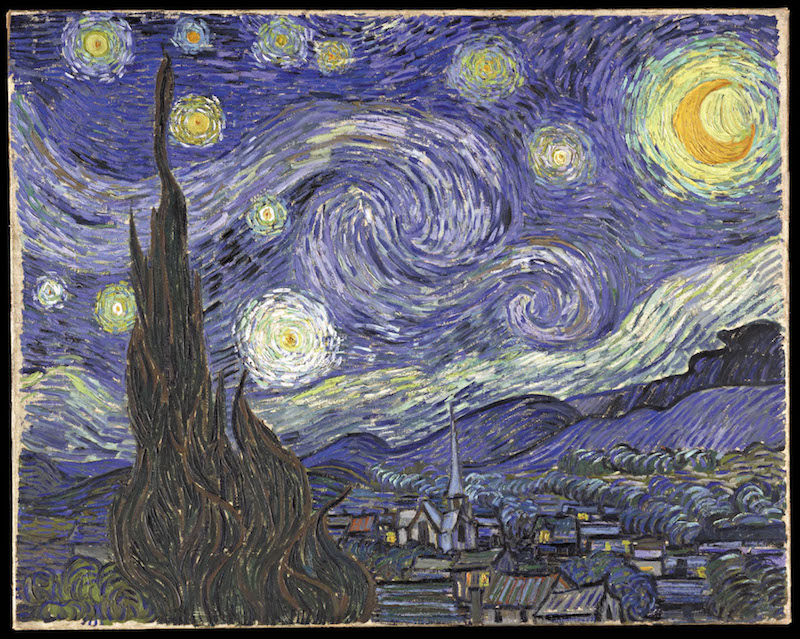

The Starry Night (1889)

Vincent Van Gogh

「星月夜」(1889)

フィンセント・ファン・ゴッホ

「星月夜」は、後期印象派フィンセント・ファン・ゴッホの代表作品です。

1888年12月23日、アルルでゴーギャンと同居していたゴッホは自分の左耳を切断してしまいます。原因はゴーギャンとの諍いなど諸説ありますが、翌年、ゴッホはフランス南部サン・レミのサン=ポール療養院に入院します。入院中に手がけた作品のひとつが「星月夜」です。

部屋の東窓から見える夜明け前の景色をもとに、故郷のオランダ風の教会や、窓からは見えない村などゴッホの想像が加味されています。濃淡さまざまな青で空が渦巻くように描かれ、大きな月と数々の星も黄系色で描かれています。青と黄の補色関係はゴッホの作品に多く見られます。また、炎のような巨大なイトスギは窓から見えた実在のものと言われており、この木もゴッホがよく用いるテーマです。イトスギはイエス・キリストの磔刑の際の十字架に使われたことから、「死」「絶望」「不死・再生」といった宗教に由来した花言葉を持ちます。ゴッホがイトスギに魅入られたのは、「死」を予感し、そして「再生」を望んだからでしょうか。

素朴派

The Dream (1910)

Henri Rousseau

「夢」(1910)

アンリ・ルソー

この油彩画はアンリ・ルソーの最後の作品です。1910年3月、アンデパンダン展(※)に出品され、同年9月にルソーはこの世を去ります。ジャングルをテーマにした彼の25超の作品のなかで、本作は最も大きい作品です(204.5cm×298.5cm)。

ライオンや笛を吹くヘビ使いに左腕を伸ばす女性は、ルソーの若い頃の想い人、ポーランド人のヤドヴィガで、彼女を囲むジャングルは、海外経験のないルソーがパリの自然史博物館やパリ植物園に何度も通って描いたものです。

この絵を理解できない人のために、ポーランド人の詩人ギヨーム・・アポリネールによる詩が添えてられています。

「甘美な夢の中でヤドヴィガ、いとも安らかに眠りへと誘われ、

蛇使いが奏でる笛の音を聴き、その瞑想を深く胸に吸い込む。

そして緑燃える木々の波の上では、月影がきらめき、

野生の蛇たちは、曲の陽気な調べに耳を傾ける。」

画家が本職でなく独学で絵画を描く人たちは「素朴派」と呼ばれました。その代表的存在であるルソーも本職は税関吏でした。彼の作品は当初なかなか世間に認められず、彼の才能を評価していたのはピカソなど当時の芸術家たちだけでした。しかしながら、この作品で高い評価を得ることになります。遠近法を無視した画法ゆえに稚拙に見えるルソーの作品は、観るものを魅了し、幻想の世界に誘い、そして強烈な印象を残す、不思議な魅力があります。

(※)1884年にパリで初開催され、その後、世界中に広がった無鑑査・無褒賞・自由出品をメインテーマに掲げた美術展の名称。保守的な官展の「サロン」に対抗して開催された。

The Sleeping Gypsy (1897)

Henri Rousseau

「眠れるジプシー女」(1897)

アンリ・ルソー

アンリ・ルソーの代表作『眠れるジプシー女』。砂漠にライオンという発想は当時のアカデミーを代表する画家ジェロームの作品から影響を受けたものです。

1897年のアンデパンダン展へ出品されたあと、ルソーは故郷ラヴァルの市長に本作品を寄贈(売却)する旨の手紙を送ります。その手紙で「マンドリンを弾いて放浪する黒人の女が、水差しを傍らに置き、疲れ果て深く眠っている。一匹のライオンが通りかかり彼女を見つけ匂いを嗅ぐが決して喰いつくわけではない。それは非常に詩的な月の光のせいである。この情景は完全な不毛の砂漠で起きているのだ。ジプシー女は中東の衣装を着ている」と本作品の解説をしています。しかし、この頃、ルソーの作品は稚拙だと嘲笑されるほどの低評価で、この寄贈も拒否されてしまいます。本作品の奇抜な発想や、不気味ともいえるほどに幻想的で美しい情景は、やはり強い印象を観るものに与えます。ルソーの死後、長く行方が知れませんでしたが、1923年に発見され、現在はMoMAが所有しています。

一休み